Il tuo carrello è attualmente vuoto!

Il Digital Signal Processing dell’Ircam: la versione 4C

Il processore 4C è il terzo nella serie di processori ideati per la produzione di musica con il computer music, sviluppati dal fisico italiano Giuseppe Di Giugno, durante gli anni Settanta all’Ircam di Parigi.

La collaborazione con Alain Chauvau e Luciano Berio

Dopo aver completato il processore digitale 4B, nel 1977, il fisico italiano Giuseppe Di Giugno già nel mese di Gennaio del 1978 iniziò a lavorare alla realizzazione del 4C, il terzo nella serie di processori ideati da Di Giugno e anch’esso, come il predecessore, studiato per essere implementato su un’unica scheda di circuiti integrati ma, differentemente, fu progettato per un computer PDP-11/55. Il lavoro fu avviato con la collaborazione di Alain Chauveau che insieme a Di Giugno faceva parte dello staff del Dipartimento di Elettroacustica diretto da Luciano Berio. Il processore 4C, con tutto il bagaglio delle sue funzionalità avanzate, fu completato nel mese di Maggio dello stesso anno.

Il software Syn4B per il controllo del processore digitale

Il Syn4B è un software gestionale per il processore 4B che ha avuto un ruolo importante nella realizzazione del 4C. In effetti proprio questo software aveva mostrato i maggiori limiti del secondo processore digitale sviluppato all’Ircam, determinando così la necessità di una versione avanzata. Il problema principale, riscontrato nel processore 4B, era legato alla generazione di rumori indesiderati causati dalla differenza di frequenza di campionamento a cui lavorava il processore e quella con cui erano generati gli inviluppi. A questo si aggiungevano diffuse problematiche connettive.

Pierre Boulez e l’Ircam

I limiti del 4B mostrati dal software Syn4B spinsero, così, alla realizzazione del 4C. Questo fu il più importante progetto portato avanti all’Ircam nel 1978. Del resto va detto che quello era anche il primo anno completo dell’Istituto diretto da Pierre Boulez, aperto formalmente nel 1977. Per questo motivo il progetto sul 4C era avvertito con una certa pressione da parte di chi vi prese parte. Oltre a Di Giugno e Chauveau vi presero parte anche Didier Roncin, il quale si occupò di realizzare le repliche di questo dispositivo finché fu utilizzato, poi Curtis Abbott, Jim Lawson e Jean Kott che invece si occuparono di progettare e realizzare software gestionali dedicati.

Un processore da alte prestazioni

Il processore 4C si presentava come una macchina ottimizzata per la sintesi digitale, che consentiva di utilizzare almeno 16 differenti forme d’onda e che si basava essenzialmente su micro moduli interconnettibili. Le funzionalità e le connessioni dei micro moduli potevano essere gestite attraverso microprogrammi salvati in memorie di sola lettura. Questo scelta contribuì a rendere il 4C un processore dalle ottime prestazioni. Le connessioni tra i moduli non erano direttamente gestibili dall’utente ma per via del fatto che certe connessioni, rispetto al numero elevato di connessioni possibili, si rivelarono, per consuetudine, più utilizzate di altre, Di Giugno e Jean Kott approntarono una serie di subroutines attraverso cui richiamare quelle configurazioni considerate standard. Non va dimenticato che il processore 4C poteva essere utilizzato anche come periferica esterna di appoggio per i tradizionali programmi di sintesi, come il Music V o il Music 10 di cui l’Ircam disponeva in quegli anni.

Il Sistema 4C

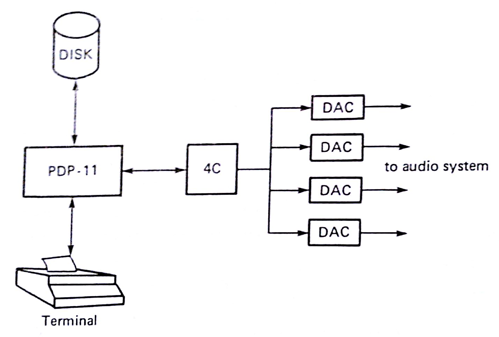

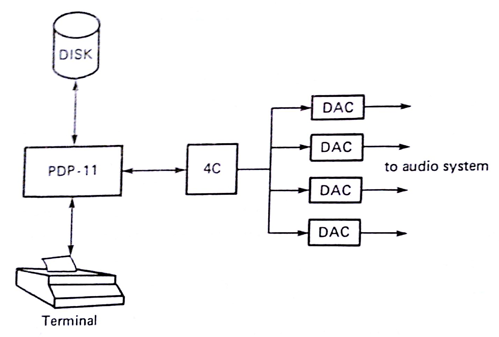

Al di là delle sue caratteristiche specifiche, va ricordato che il processore 4C era un elemento all’interno di un sistema più grande. In particolare poteva presentarsi in due configurazioni principali: la prima, che potremmo definire una versione light, prevedeva un collegamento bidirezionale verso il calcolatore PDP-11, a sua volta controllabile tramite una telescrivente e collegato ad una memoria, e verso quattro convertitori DAC, come del resto mostrato in figura 1.

Performance da tempo reale

Questa versione leggera permetteva di lavorare in tempo reale sfruttando le potenzialità di 64 oscillatori, 32 inviluppi per il controllo del volume e per altre funzioni il tutto ad una frequenza di campionamento di 16 kHz per un utilizzo al massimo delle prestazioni, altrimenti aumentabile ma a discapito di una diminuzione della unità utilizzabili.

Il Sistema 4C standard

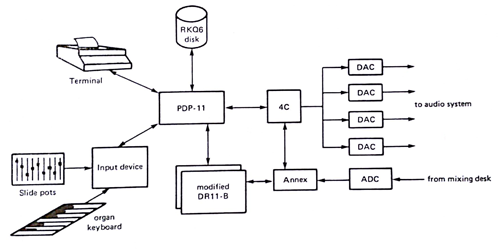

Una seconda configurazione (definita standard perché preferita dai compositori che gravitarono all’Ircam) inquadrava il processore 4C all’interno di un sistema certamente più complesso ma anche con prestazioni più interessanti.

In aggiunta alla configurazione precedente, dalla figura sopra possiamo notare la presenza di controller (del resto già implementati con la 4B) ma soprattutto uno switch Annex, realizzato da Peter Eastty, che consentiva di connettere un’Analogical-Digital-Converter (un convertitore di buona qualità progettato da Tim Orr) ad una memoria ad accesso diretto che consentiva di effettuare registrazioni digitali o di processare dal vivo suoni introdotti dall’esterno. La possibilità di caricare suoni esterni era, probabilmente, una delle novità fondamentali del 4C rispetto al processore precedente.[2]

Il Sequential Drum di Max Mathews

Abbiamo appena accennato al fatto della presenza di controller interfacciabili con il 4C esattamente come era avvenuto con il 4B, dispositivi che avrebbero dovuto contribuire a rendere il sistema 4C un vero e proprio strumento musicale. La novità più interessante, da questo punto di vista, fu la realizzazione di un nuovo controller, dedicato al processore di Di Giugno, sviluppato da Max Mathews. Si trattava del Sequential Drum, un sensore che poteva essere percosso, come fosse un tamburo di batteria, per inviare input al sistema 4C.

Il software di gestione del 4C: 4Ced

Nella realizzazione del Sequential Drum fu molto importante la preventiva realizzazione di un software per il controllo e la gestione del processore 4C. Di questo aspetto si occupò Curtis Abbott il quale realizzò 4Ced. La realizzazione di questo software pare che sia stata velocizzata da Pierre Boulez, il quale si mostrò interessato ad utilizzare in un suo lavoro (sembrerebbe per una nuova versione di …explosante-five…) il processore realizzato da Giuseppe Di Giugno.

Prima applicazione musicale del 4C

Portato a termine nel mese di maggio, il sistema 4C fu presentato in occasione del concerto d’inaugurazione della nuova camera acustica dell’Ircam nell’Ottobre del 1978. In occasione di quel primo concerto il processore 4C fu interfacciato con il computer PDP-11/55 del Dipartimento di Elettroacustica, mentre i controller furono posizionati all’interno della camera acustica. Una settimana dopo la prima esecuzione, il processore 4C fu adoperato per l’esecuzione, all’interno dell’Donaueschingen Festival in Germania, di Wellespiele del compositore svizzero Balz Truempy. In Germania, per l’esecuzione di questo brano commissionato dall’Ircam, il processore 4C fu collegato ad un PDP-11/40 messo a disposizione dalla Digital Equipment Corporation (Germany). La programmazione del sistema fu approntata da Giuseppe Di Giugno e da Jean Kott, mentre lo strumento digitale fu realizzato dal compositore Neil Rolnick (insieme all’autore), il quale comparve anche in veste di esecutore.

Una ricerca continua: dal 4C al 4X

Anche se il processore 4C fu interessato da un discreto successo, il lavoro di ricerca di Giuseppe Di Giugno proseguì ben oltre questo dispositivo, con l’obbiettivo di realizzare uno strumento informatico ancora più sofisticato. Per questo motivo dopo il processore 4C si ricorda il 4X, forse il più noto tra tutti i processori ideati dal fisico italiano.

Se desideri approfondire questo argomento, ti suggerisco la lettura dei seguenti documenti: Gerald Bennett, Research at Ircam in 1977, Rapports IRCAM, Centre Georges Pompidou, Parigi, 1978. Poi James Moorer, Alain Chauveau, Curtis Abbott, Peter Eastty, James Lawson, The 4C Machine, in Foundations of Computer Music, a cura di Curtis Roads e John Strawn, The MIT Press, 1988. E ancora Curtis Roads, Interview with Max Mathews, Computer Music Journal, Vol. 4 [4], 1980.

Commenti

Ultimi articoli

Lascia un commento